ネットで検索するとAuto Tool Zeroの記事は、

それこそあふれるほどあります。自作のプローブを作成

されてる方も居ます。

http://www002.upp.so-net.ne.jp/hard-and-soft/Auto_Tool_Zero/Auto_Tool_Zero.html

今更、という感じもするのですが、自分のために、まとめて

おきます。

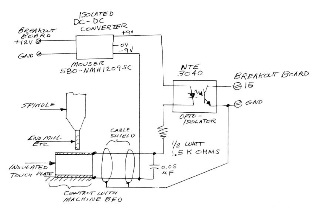

しばらく前に某オクで、プリセッターなる原点合わせのToolを

購入しました。

複雑な回路など内蔵されてなくて、早い話、金属のプレートに

導線を結線しただけの構造で、単なるスイッチの働きをするだ

けのものです。

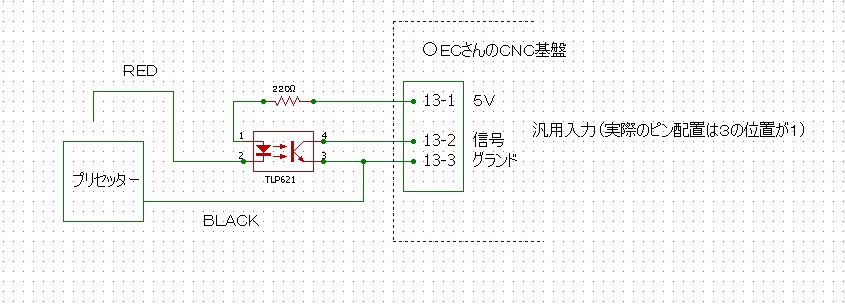

これを使って、Z軸の原点合わせをしますが、○ECさんの

CNC基板に結線します。私は、汎用入力の13番を使いま

した。

汎用入力は、5Vにプルアップされてますので、入力端子を

グランドにおとせば、スイッチがON状態になるので、直接

つないでもいいのですが、下図を参考に、間にフォットカプ

ラーを使った簡単な回路をいれました。

私が作った簡単な回路では、コンデンサーを省略しました。

このコンデンサーは、スパークよけなんでしょうか、ちょっと

わかりませんが、この回路でとりあえず、動きます。

====追記===

アドバイスいただきました。

チャタリング防止のためだそうです。

寿命にも影響するので、つけた方がいいとのことです。

早速、変更したいと思います。

=========

例によって、抵抗等は、細かい計算等していません。

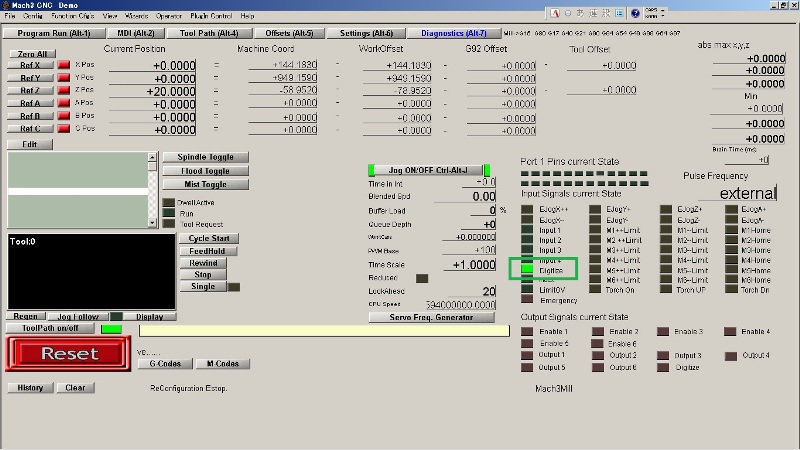

結線後、MACHで確認してみます。

Config-Port and Pine でポートとピンにそれぞれ、

1と13(私の場合)を入力します。

Diagnostic(Alt 7)の画面移ります。鰐口とプレートを

接触させることで、Digitizeの四角がグリーンの点滅をす

れば準備完了です。

下記のHPから、スクリプトを入手しました。

http://www.instructables.com/id/Mach3-Zero-Probe-Tool/

下記がスクリプトです。赤の部分を使うプローブや自分の

環境に合わせて変更します。

’VB Code Start

’-------------------

CurrentFeed = GetOemDRO(818)

DoSpinStop()

ZMove = 20.00 ‘Total lenght of Probe to move before Stop or no Contact Made.

ZOffset = 1.60 ‘ Plate Hight

ZSal = ZOffset + 2.00 ‘+ Free Hight, Will possition the Proble 2 MM over the Material.

StopZmove = 0

If GetOemLed (825)=0 Then

DoOEMButton (1010)

Code “G4 P2.5”

Code “G31 Z-”& ZMove & “F25”

While IsMoving()

Sleep(200)

Wend

Probepos = GetVar(2002)

If Probepos = - ZMove Then

responce = MsgBox (“**ERROR** ” , 4 , “Probe **ERROR**” )

Code “G0 Z10”

StopZmove = 1

Code “F” &CurrentFeed

End If

If StopZmove = 0 Then

Code “G0 Z” & Probepos

While IsMoving ()

Sleep (200)

Wend

Call SetDro (2, ZOffset)

Code “G4 P1”

Code “G0 Z” & ZSal

Code “(Z zeroed)”

Code “F” &CurrentFeed

End If

Else

Code “(Check Ground Probe)”

End If

Exit Sub

’-------------------

’VB Code Stop

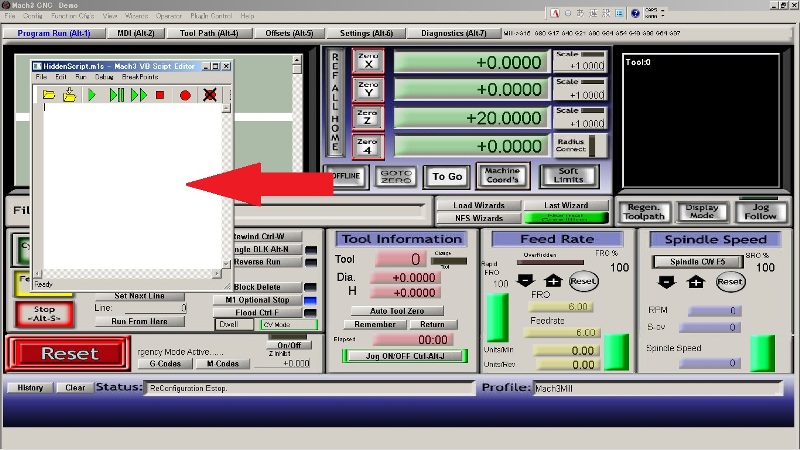

このスクリプトをMACHに書き込みます。

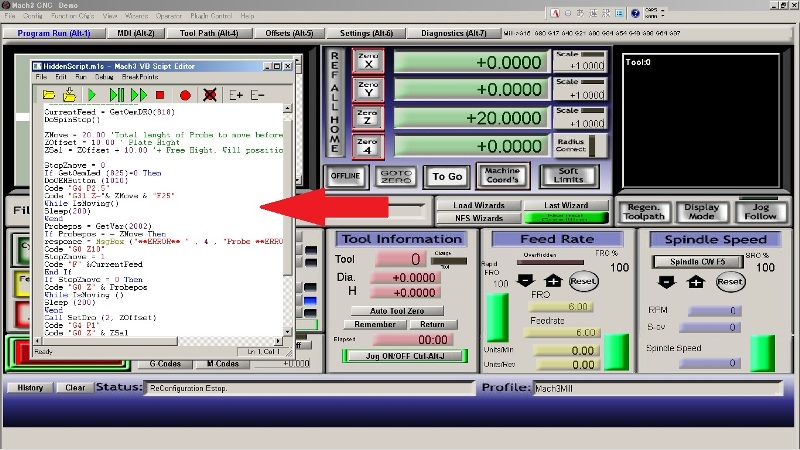

Operator-Edit Button Scriptをクリック

すると、Auto Tool Zero の四角が点滅します

ので、それをクリックして、下記の画面をだします。

赤矢印のウインドウの中身を削除します。

この窓に、先ほどのスクリプトをコピペします。

File-Saveをクリックして保存します。

これで、準備ができましたので、RESETを押して、

Auto Tool Zeroをおすと、MACHが自動で、

原点を決めます。

実際はスピンドルが下がってきますが、バラックなので、

適当なところで、鰐口をプレートに接触させると、ステッピング

モーターが止まって、反対方向に動き出します、実際は、

スピンドルが上がります。

実際に動かして見ると、スピンドルが高さがきちんと計測さ

れ、スクリプトに記述した高さでMACHに設定されます。

別なスクリプトを使うと、X軸、Y軸等も自動でセットできる

ようです。また、別な治具を使うと円の中心の設定も

できるようです。