やっと長い冬眠から目覚めました(笑)

ちょっと面倒になって,ブログの更新をしていませんでした。

その間も,いろいろあさってましたが,ある海外のサイトで,

arduinoを使って,Android端末をDROにする記事がありました。

いろいろくぐって,オープンソースでプロジェクトを作成してる

HPにたどりつきました。

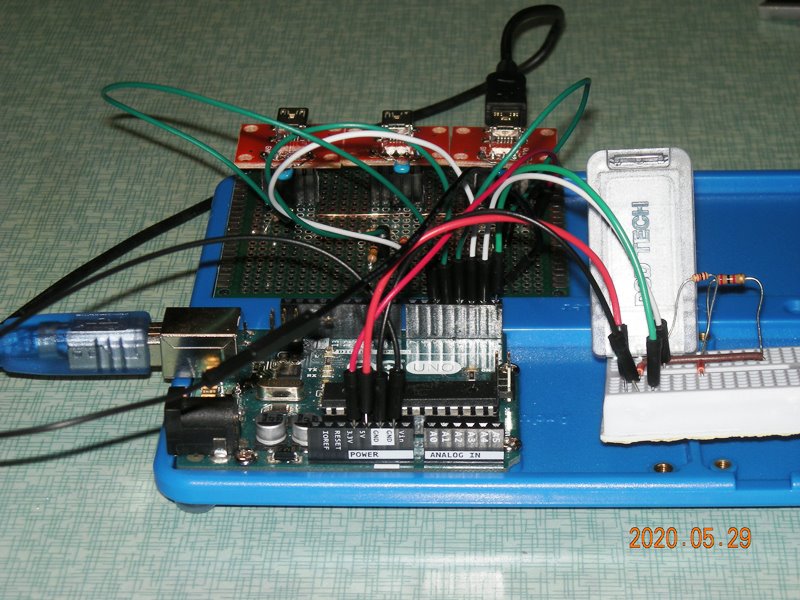

まねしてみようと思い,あれこれもがきました。ブレッドボードで,

写真のような回路で実験しましたが,次の動画のような

結果がでましたので,また,備忘録がてらまとめておこうと

思います。

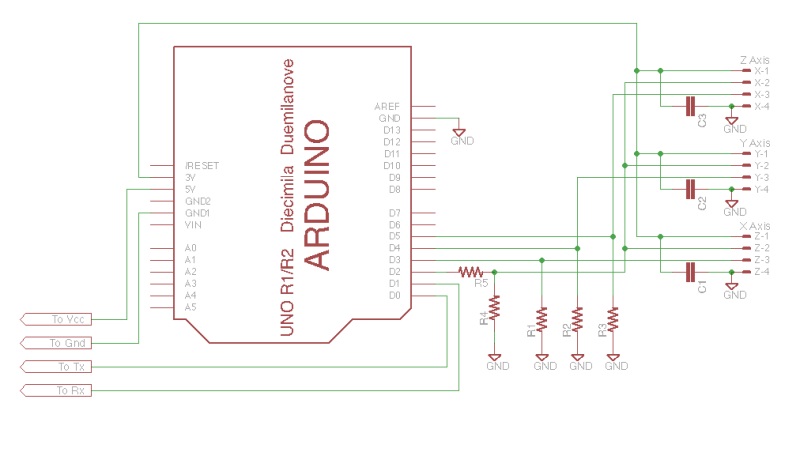

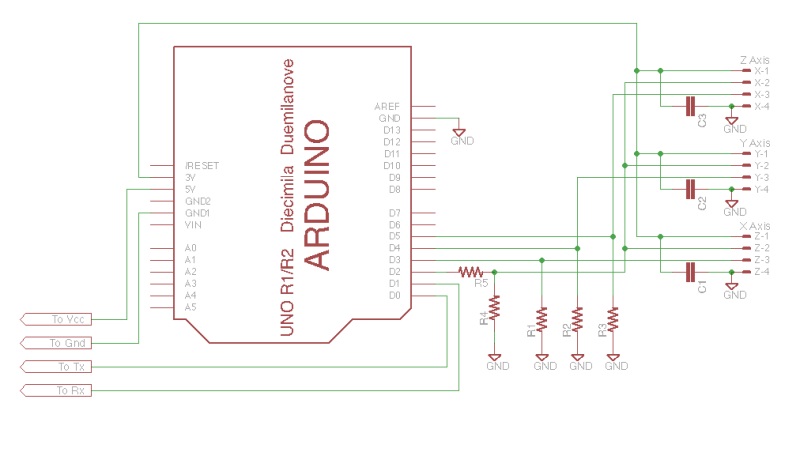

回路図は,前掲のHPの冒頭にありますので,簡単に作成できる

はずです。

(HPよりお借りしました。)

部品は下記の記述がありました。

R1-R3 Resistor, 10K 3

R4 Resistor, 330 Ohm 1

R5 Resistor, 220 Ohm 1

C1-C3 Capacitor, ceramic, 0.1uF 3

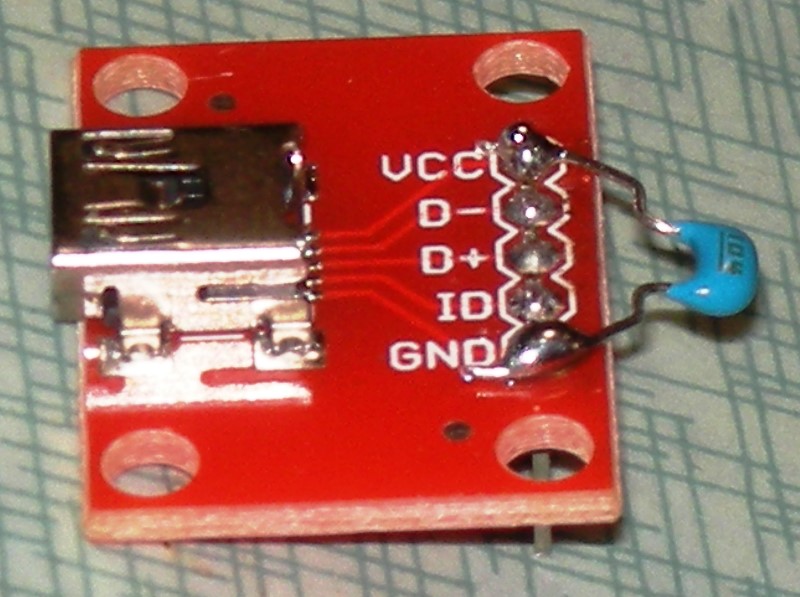

思うようにいかなかったのは,USBのコネクターもピンアサインで。

あれこ調べました。

写真と回路図は,VCCとGNDが逆なので,注意が必要でした。

それと,

「D+」・・・・・・・・「Z-3」(データ)

「D-」・・・・・・・・・「Z-2」(クロック)

ようになってますので,ここも要注意かなと思います。

写真の「ID」は,無結線です。

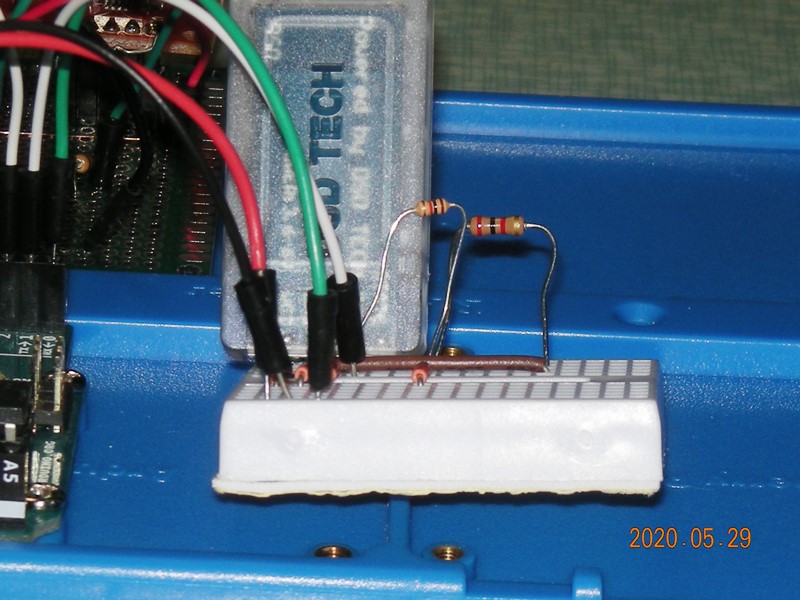

それと,BLUETOOTHのアダプターですが,当初 HM-18 という

のを使いましたが,Android端末と接続が持続できないので,

HC-5 という物に交換しました。aruduinoとの接続で,分圧等

で,電圧落とす必要があるのかなと思いましたが,直結で

大丈夫でした。

USBのコネクターも,HC-5のBLUETOOTHも●ZONから購入

しました。

プログラムは,MSP430LaunchPad用とarduino用があるようで,

記載されているHPも違うようです。

MSP430用プログラム

aruduino用スケッチ

スケッチは,HPの下の方にあります。

Android端末用のアプリは,

Google Play

から入手できます。

私は,フライスのZ軸に使ってたDROが調子悪くなり,

時々数値が飛ぶようになったので,新しい物に交換しましたので,

調子の悪いものて実験しました。また,Android端末は,家の

が前に使ってたArrows NX なる古い携帯をつかいました。

AndroidのエミュレータをPCに入れてやってみましたが,

BLUETOOTHの設定がうまくいかず,動きませんでした。

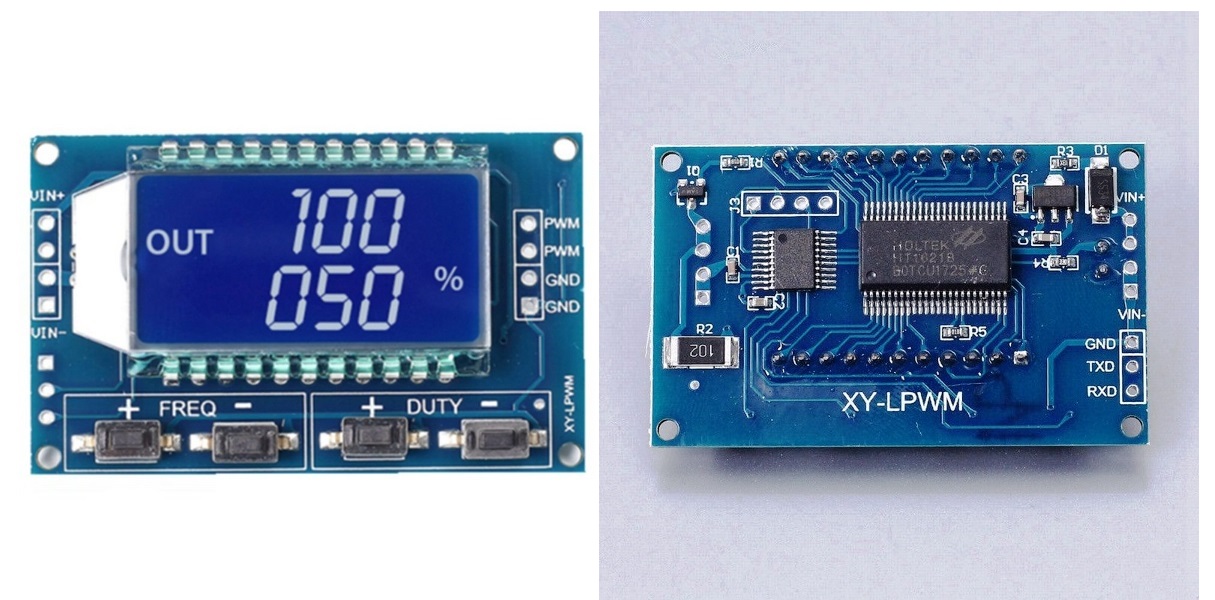

実験で使ったスケールはiGagingの古いものですが,新しいものにも対応し

ているようで,基盤そのものの販売もあるようです。

基盤を購入して,つなげばそれでできますので,

その方がてっとりばやいかもですね。でも高い。

互換品等使えば,DROが安く設置できるかもですね。