具体的な手順として,メール文面の空白・改行を除いて,buffer 等の変数に入れるのは同じです。

buffer="————————————————————▼送信内容————————————————————お名前=佐藤太郎ご所属=自宅ご所属先電話=00000000000メールアドレス=xxxyyy@dummy.com申し込み種別=会員所属支部=ロサンゼルス県登録番号=00999会員番号=10000999————————————————————送信日時:2024/09/28(Sat) 19:22:00"次に,必要のない頭とお尻の部分を次のようにして除きます。

buffer1="------------------------------------------------------------送信日時"

buffer = Mid(Honbun, InStr(Honbun, "お名前=")) '「お名前=」以前の項目を消す

buffer = Left(buffer, InStr(buffer, buffer1) - 1) 'buffer1の部分を消去’ buffer1に当てはまる部分を消去

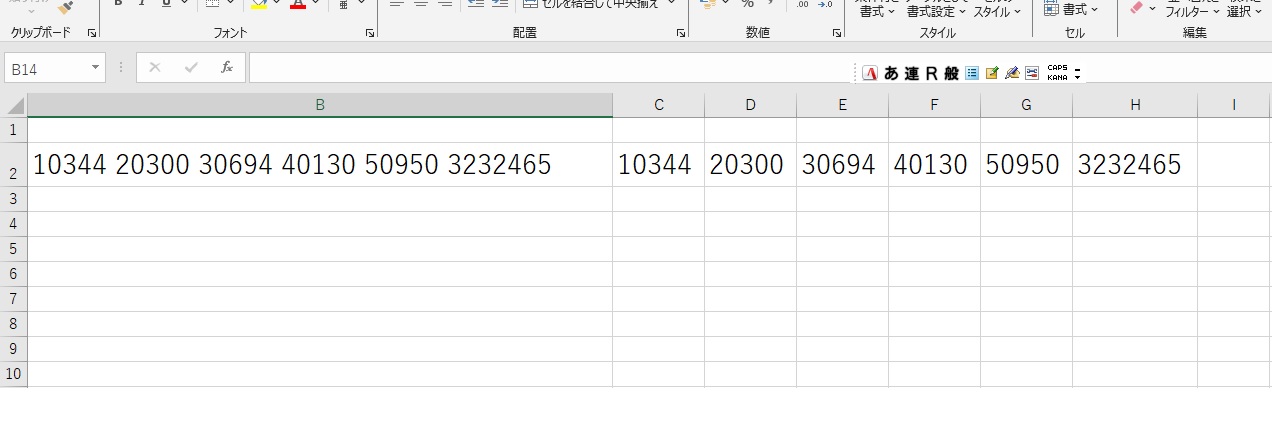

これで,buffer の中身は,

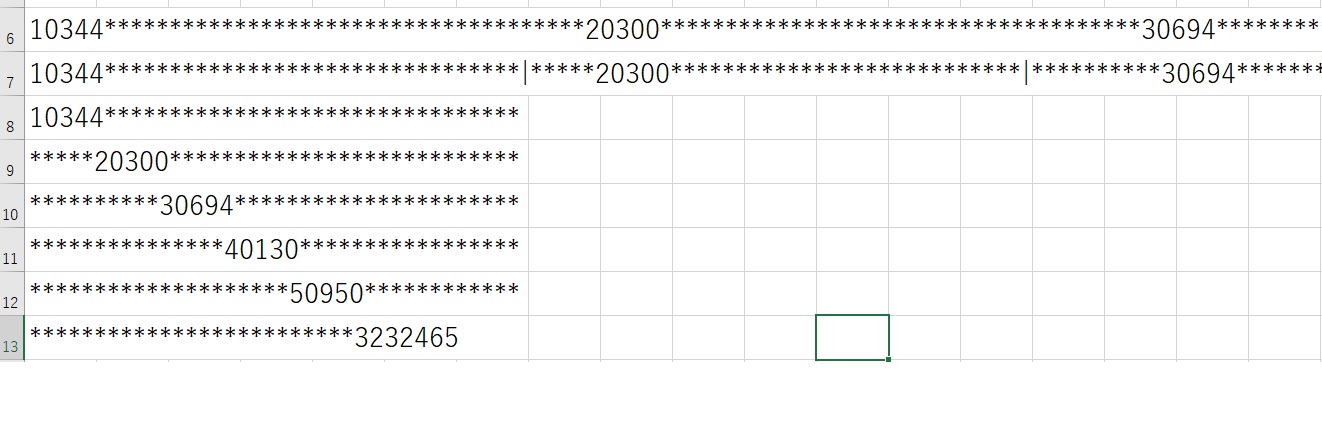

になります。これをさらに,「=」を区切りで,split で分割して,配列にいれます。

preArray = Split(buffer, "=")こうすると,preArray の配列に次のように格納されます。項目の値は架空のものです。

preArray(0)="お名前"

preArray(1)="佐藤太郎ご所属"

preArray(2)="自宅ご所属先電話"

preArray(3)="00000000000メールアドレス"

preArray(4)="xxxyyy@dummy.com申し込み種別"

preArray(5)="会員所属支部"

preArray(6)="ロサンゼルス県登録番号"

preArray(7)="00999会員番号"

preArray(8)="10000999"この格納の様子を見ると,目的の項目の値,例えば「お名前」はpreArray(0)に入ってますが,その値は「お

名前」の入ってる次の配列(preArray(1))に格納されています。つまり項目の値を見るには,配列の

引数+1にすればいいことになります。そこで,あらかじめ予想される項目を入れた配列をもとに,preArray

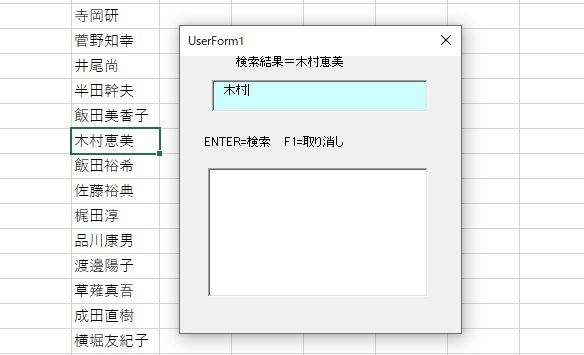

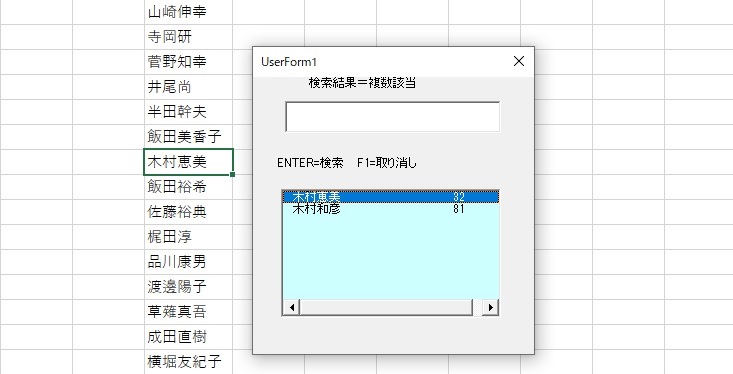

の配列のどこに項目があるか検索します。項目の順番を催しによって変更する可能性があるからです。

koumokuArray = Array("お名前", "ご所属", "電話", "メールアドレス", "申し込み種別", "所属支部", "登録番号", "会員番号", "住所", "郵便番号", "参加資格")For j = LBound(koumokuArray) To UBound(koumokuArray)

If InStr(preArray(i), koumokuArray(j)) > 0 Then

nukidasi = preArray(i + 1) '目的の項目の値は +1の配列に格納されている

koumoku = koumokuArray(j)

Exit For '見つかった時ループを抜ける

End If

Next j検索して該当する引数が見つかったら,引数+1して,項目の値を取得して,一時変数 nukidasi に格納し

ます。同時に検索した項目も,koumoku に格納します。ただ,まだ,nukidasi には,

佐藤太郎ご所属

のように,次番の項目も一緒に格納されいているので,

For k = LBound(koumokuArray) To UBound(koumokuArray) '余分な項目を除く

nukidasi = Replace(nukidasi, koumokuArray(k), "")

Next kのようにして,該当する項目を削除します。その後,koumoku に応じた外部変数に Select Case にて

記憶します。それぞれのケースでは,「県」「支部」「都」を除く処理や,文字長を制限する処理もしてあり

ます。

Select Case koumoku

Case "お名前"

simei = nukidasi

Case "ご所属"

syozoku = nukidasi

If Len(syozoku) > 20 Then

syozoku = Mid(syozoku, 1, 20)

End If

Case "電話"

denwa = nukidasi

Case "メールアドレス"

adoresu = nukidasi

Case "申し込み種別"

syubetu = nukidasi

Case "所属支部"

sibu = nukidasi

sibu = Replace(sibu, "支部", "")

sibu = Replace(sibu, "県", "")

If sibu <> "京都" Then

sibu = Replace(sibu, "都", "")

End If

Case "登録番号"

bangou = nukidasi

Case "会員番号"

kaiin_bangou = nukidasi

Case "郵便番号"

yubin = nukidas

Case "住所"

jyuusyo = nukidasi

Case "参加資格"

sanka_sikaku = nukidasi

End Select以上が処理の流れですが,これをサブとして呼び出せるようにしてあります。以下が全文です。

Private Sub mail_koumoku_nukidasi(Honbun As String)

Dim preArray As Variant

Dim koumokuArray() As Variant

Dim buffer, buffer1, nukidasi,koumoku As String

Dim i, j, k As Integer

'最終項目の後の文字

buffer1 = "------------------------------------------------------------送信日時"

'予想される項目

koumokuArray = Array("お名前", "ご所属", "電話", "メールアドレス", "申し込み種別", "所属支部", "登録番号", "会員番号", "住所", "郵便番号", "参加資格")

'本文前処理

buffer = Mid(Honbun, InStr(Honbun, "お名前=")) '「お名前=」以前の項目を消す

buffer = Left(buffer, InStr(buffer, buffer1) - 1) '最終項目以下を消す

buffer = Replace(buffer, "ご所属先電話", "電話") '「ご所属」と「ご所属先電話」検索で区別が付かないので,置き換え

preArray = Split(buffer, "=") '"="を区切りで分割

For i = LBound(preArray) To UBound(preArray) - 1

For j = LBound(koumokuArray) To UBound(koumokuArray)

If InStr(preArray(i), koumokuArray(j)) > 0 Then

nukidasi = preArray(i + 1) '目的の項目は +1の配列に格納されている

koumoku = koumokuArray(j) '項目の保持

Exit For '見つかった時ループを抜ける

Exit For

End If

Next j

For k = LBound(koumokuArray) To UBound(koumokuArray) '余分な項目を除く

nukidasi = Replace(nukidasi, koumokuArray(k), "")

Next k

'項目に応じた変数に格納する

Select Case koumoku

Case "お名前"

simei = nukidasi

Case "ご所属"

syozoku = nukidasi

If Len(syozoku) > 20 Then

syozoku = Mid(syozoku, 1, 20)

End If

Case "電話"

denwa = nukidasi

Case "メールアドレス"

adoresu = nukidasi

Case "申し込み種別"

syubetu = nukidasi

Case "所属支部"

sibu = nukidasi

sibu = Replace(sibu, "支部", "")

sibu = Replace(sibu, "県", "")

If sibu <> "京都" Then

sibu = Replace(sibu, "都", "")

End If

Case "登録番号"

bangou = nukidasi

Case "会員番号"

kaiin_bangou = nukidasi

Case "郵便番号"

yubin = nukidas

Case "住所"

jyuusyo = nukidasi

Case "参加資格"

sanka_sikaku = nukidasi

End Select

Next i

End Sub自分なりに作成しましたが,きっと,もっとうまい方法があるんでしょうね。