道のりは、長いです。

自作手パの無線化を進めてきましたが、一つ、疑問だったこ

とが解決できそうですので、仕様?を変更してみたいと思い

ます。

今までの無線手パでは、A相B相の信号は、直接送っていま

せんでした。A相とB相の信号から、CWの信号とCCWの信号

に変換して、CWの信号とCCWの信号を送りました。

受信側で、CWとCCWの信号に応じて、パルスを生成してい

ました。

このようにしてたのは、A相・B相の立ち上がりの検出はでき

たのですが、立ち下がりの検出方法が分からなかったから

です。

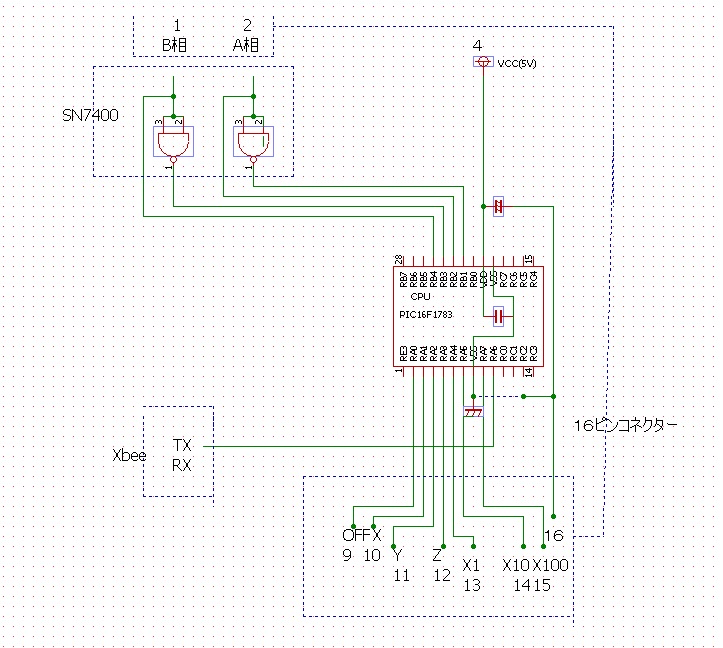

NANDゲート等を使ってNOT・A相を作ればいいというアドバイ

スをいただきました。下記のような回路で、試作してみようと

思います。

CWやCCWのの判定をするのに、立ち上がりでの外部

割り込みを使いましたが、NOT・A相、NOT・B相を作ることで

A相B相の立ち下がりを立ち上がりとして検出できそうですの

で、状態変化割り込みでNOT・A相、NOT・B相の検出を追加す

るだけですから、それほど大きな変更はしなくてすみ

そうです。