諸兄のHPを参考に、PICを使ってサインボードを作りました。

何の使用目的もない、ただのおもちゃです。

ただ、諸兄のHPで使ってる74HC154は製造中止でしたの

で、これまた、諸兄のHPを参考に、74LS138二つで置き換

えて作りました。

三日ぐらいかかって、配線を終えて、どのような形で、流れる

サインボードを実現するか考えました。

参考になるC言語によるプログラムがみあたらなかったので、

過去の7セグLEDを使った工作を思い出しながら、

ダイナミック点灯を基本にプログラムを組むことにしました。

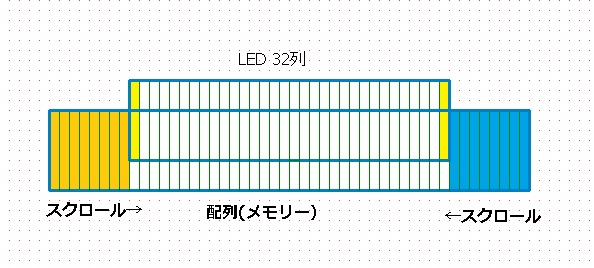

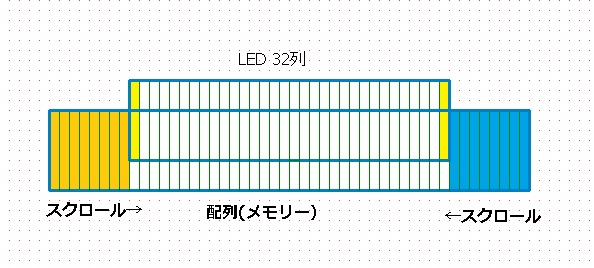

8×8のLEDが4枚ですので、8×32列のLEDがならんでます。

この黄色い□から黄色い□までのLEDに、タイマー割り込みを

使って、このLEDとダブるように準備したメモリーの内容を

書き出すことにしました。

テレビで使われている走査線のイメージでしょうか。

メモリーには、縦に8個並んでいるそれぞれのLEDの

ON-OFFの情報を書き込みます。

右にスクロールさせるには、メモリーの左側の山吹色の部分

に表示させる文字のデーターを書き込みます。

左にスクロールさせるには、メモリーの右側の青色の部分に

表示させる文字のデーターを書き込みます。

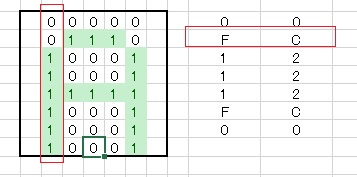

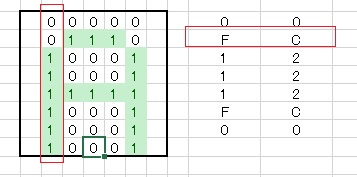

「A」の表示をさせるには、

16進数7個をメモリーに書き込みます。

左側に書いてある数字が、上から左端の縦の列の情報に

対応します。

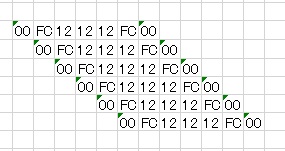

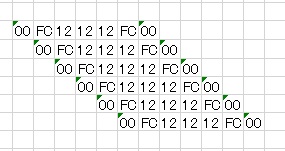

これをスクロールさせるには、メモリーに書いてある情報を

それぞれ、一つ右側のメモリに移動する、ということで、実現

します。

多分、このほかにもスクロールの方法があるのでしょうが、

自己流で、作製しました。

実際に動かして見ると、すーっと流れるような表示には、

なっていません。

なめらかにするには、もう少し、工夫が必要なんでしょうね。

アルファベットのA~Zまでの大文字のデーターを入れると、

それだけで、ほぼメモリーが満杯です。

倍のメモリーのある16F1939に変更してみようと思います。

USARTを使って、PCのデータをスクロールさせるのが目標

です。