ちょっと前に,諸兄のHPを参考にPWMの基本周波数変更の

記事を書きました。

作ったプログラムを使って実際の運用はしていないのですが,

運用すべく次の段階に移ります。

今回は,市販(アリエクスプレス)のPWM制御の基盤を使って

みようと思います。

何日か前に書き留めで届きました。これにはちょっとびっくり

です。通常の郵便で届くかと思いましたが,これだと,間違い

も少ないでしょうね。

という訳で,今日,ちょっと調べて見ました。

以前にSABLEの静音スピンドルを購入しましたが,これについ

ていた24Vの電源を使って,PWMの出力波形を見てみました。

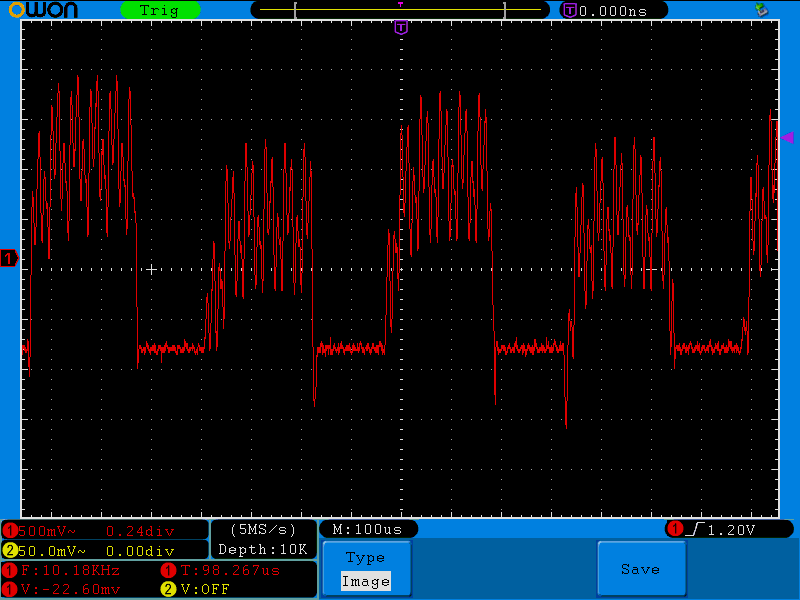

最初,オシロに出力波形を出してみて,びっくり。

ノイズだらけ?です。本体が壊れているのかとおもいしたが,

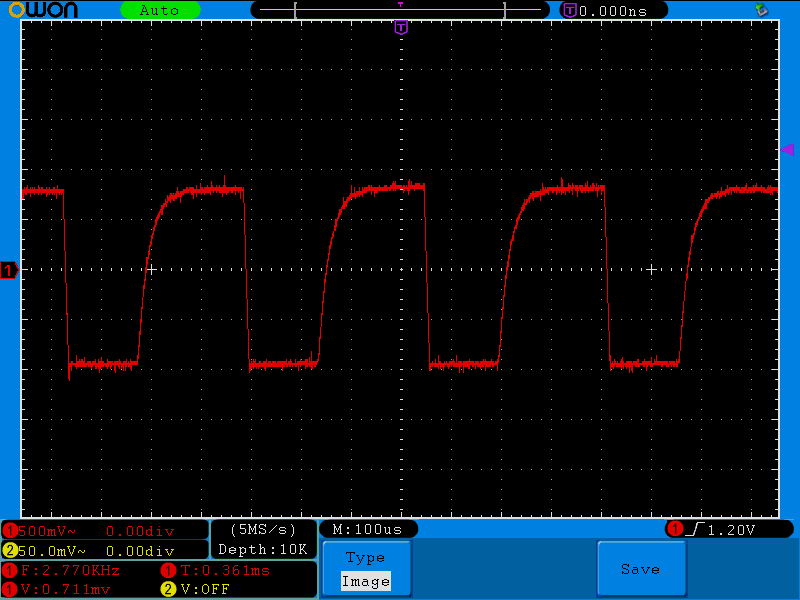

念のために,電源を変えてみました。すると,

きれいな波形です。波形が波形が汚かったのは,電源のせい

でした。こんなに違いがあるんですね。

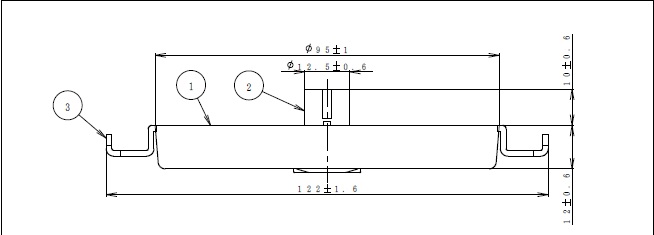

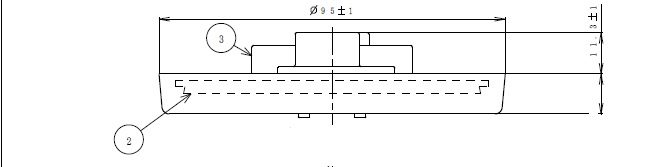

ちなみに,ノイズがひどかったのが,

の電源です。

ちなみに,PWMの制御基板も○華製です。

波形を見てみると,基本周波数は,約10khzで,PWM

は0%~100%まで,調節可能なようです。

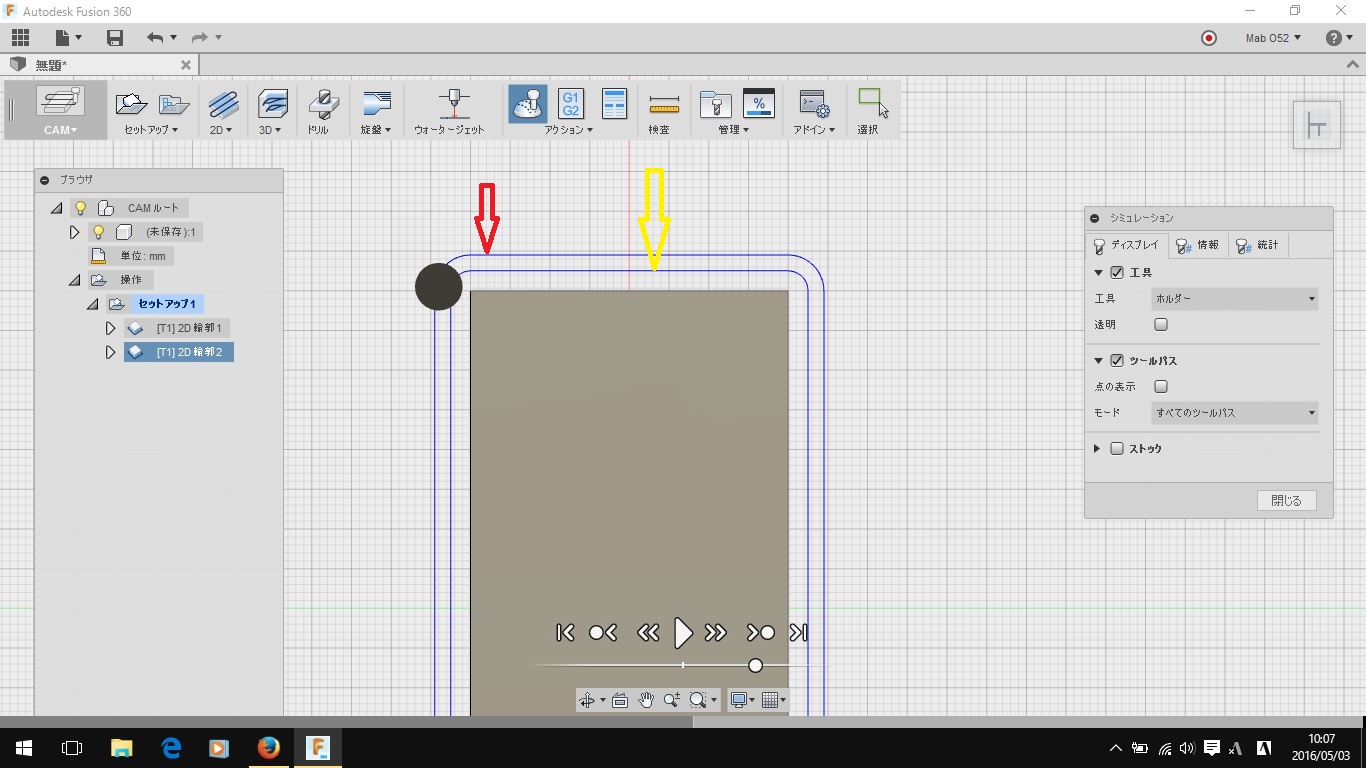

次は,MACHからの信号で,制御してみようと思います。

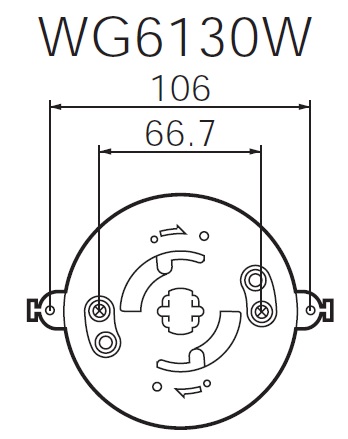

ちなみに,波形がきれいだったのは,

の電源で,コーセルのメーカーです。

波形がきたなかったのは,

たぶん,○華製でしょうかね。