Lチカをするべくあれこれやってます。

ただ,Lチカをするのであれば,比較的簡単にできます。

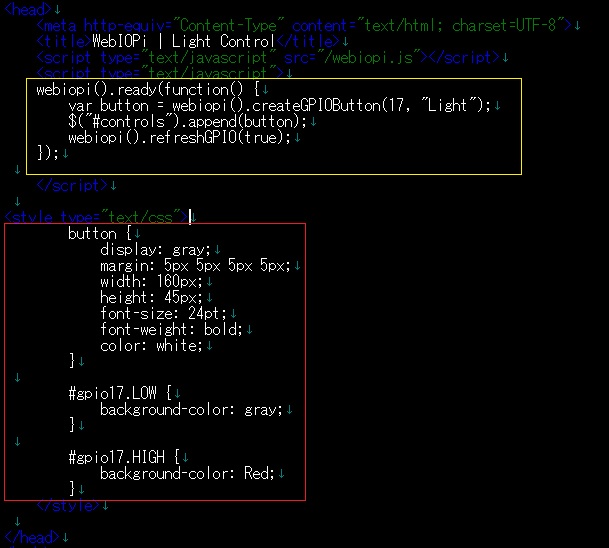

html(javascript)の部分に,

黄色の枠にjavascriptを書いて,それにともなう表示の変更を

赤枠のstyleの部分に,書けば大丈夫のようです。

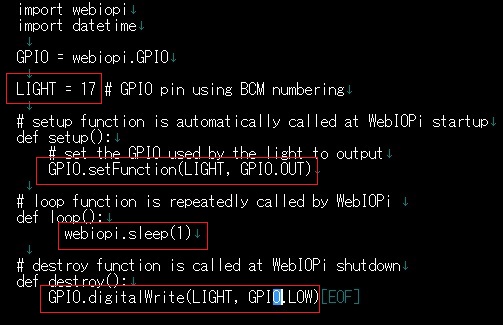

それから,pythonのスクリプトに

使用ピンの明示,使用ピンの設定,ループの指定,終末の処理,

を指定するだけです。

単に,Lチカするだけなら,簡単にできますが,自分の思った

動作をさせようとすると,とたんに難しくなります。また,自分

の考えた手法でコーディングするのも,かなり難しいです。

その原因は,javascriptの記述方法が面倒なのと,jQueryと

呼ばれる事前に準備されているライブラリー?の使い方が

全く分からないためです。

HP上でボタンやらスライダーは,比較的抵抗なく作成でき

ます。pythonの処理の部分もなんとなく大丈夫です。

ただ,HP上からイベント(マウスクリック等)に応じた情報

を伝える部分の記述方法が,難しです。