アプリが1.5野口英世ということで、多少ためらってましたが、

思い切って、購入、遊んでみました。

アプリは、なんなくインストールできて、設定も簡単でした。

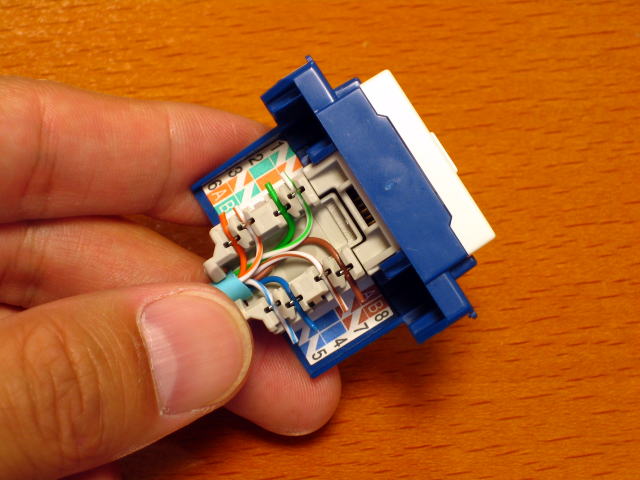

ただ、iPhoneの手パは、WiFi経由なので、家で使う場合、

無線LANの設定がすんでいること、それから、Mach3を動か

すPCのIPアドレスが、固定でふってあることが必要だと思

います。インストールすると、

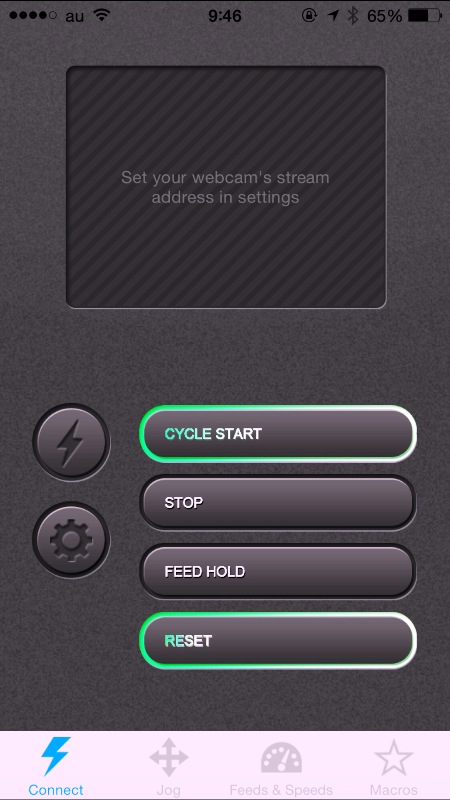

の画面でMachが操作できるようになります。

アンドロイドの手パのアプリもあるようですが、操作画面が

ダサイ感じで、プレビューの評判もいまいちのようです。

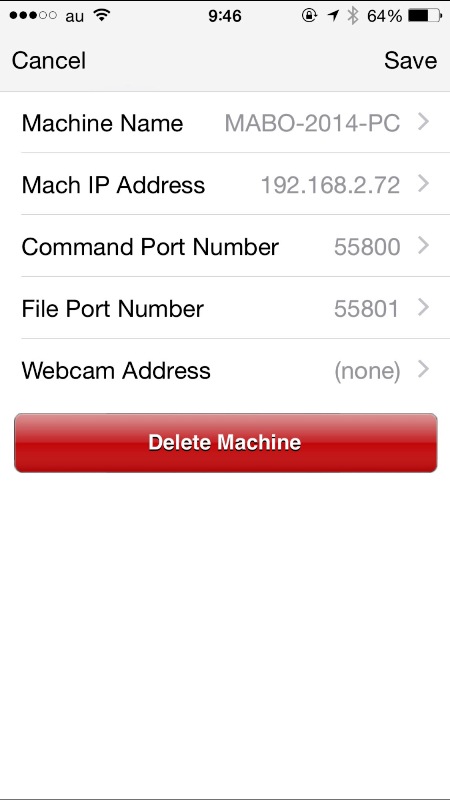

インストールがすんだら、PCのIPアドレスを設定して準備

完了です。

iPhone側は、簡単ですが、PC側がちょっとてこづりました。

Mach Pendantというソフトをインストールしますが、

インストール終了後、WINDOWS7やVISTAでは、

Mach Pendantがインストールされるホルダーに移って、

Mach3RegistryFix.reg

をダブルクリックしてレジストリーの追加が必要なようです。

さらに、これでもうまくいかないようなら、デフォルトの設定を

変更していないのなら、55800と55801のポートをひらい

てあげることが、ファイヤーウォールの関係で必要かもしれ

ません。開き方は、諸兄がたくさん書いてますので、ふれま

せん。

このMach Pendantのソフトを走らせて、Mach3を立ち上げ

て、iPhoneをアプリからコネクトするとiPhoneから操作がで

きるようになります。

ただ、肝心なのは、Mach3を右クリックから、管理者として

起動しないと、Mach PendantがMach3を見つけられない

ようです。私は、これで、はまりました。

それから、Mach Pendant、をインストールすると、デフォルト

で、スタートアップにMach Pendantのショートカットが作成

されて、WINDOWの起動で、実行されてしまうので、私は、

手動で起動できるように、スタートアップのショートカットは、

削除しました。